Elektrofahrzeuge (EV) treiben die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien in Rekordhöhe. Nach 8–12 Jahren im Fahrzeug liegt der State of Health (SOH) vieler Traktionsbatterien zwar unter dem für Automotive geforderten Niveau (typisch < 70–80 % Restkapazität), doch die Zellen sind keineswegs „am Ende“. Im Gegenteil: Für weniger dynamische Anwendungen können sie noch Jahre oder sogar ein weiteres Jahrzehnt wertvolle Dienste leisten. Diese Second-Life-Nutzung schließt die Lücke zwischen Ersterinsatz im Fahrzeug und finalem Recycling – wirtschaftlich attraktiv und ökologisch sinnvoll.

1) Warum Second-Life? – Der strategische Case

- Ressourcenschonung: Verlängerte Nutzungsdauer reduziert den Bedarf an Primärrohstoffen und senkt den CO₂-Fußabdruck pro gespeicherter kWh.

- Wirtschaftlicher Wert: Ausgemusterte Packs/Zellen lassen sich zu attraktiven €/kWh-Kosten neu konfigurieren; Betreiber profitieren von arbitrage- und netzdienlichen Erlösen.

- Systemdienlichkeit: Stationäre Speicher mit Second-Life-Batterien stabilisieren Verteilnetze, puffern Ladeleistungen und glätten Lastspitzen.

- Abfallvermeidung: Aufschub des Recyclings, bis eine wirtschaftliche Rückgewinnung (z. B. Hydrometallurgie) maximal sinnvoll ist.

2) Batterie-Grundlagen: Was kommt im Second-Life an?

In EVs dominieren heute NMC (Nickel-Mangan-Kobalt), NCA (Nickel-Kobalt-Aluminium) und LFP (Lithium-Eisenphosphat). Für das Second-Life sind relevant:

| Chemie | Stärken im Second-Life | Hinweise |

|---|---|---|

| LFP | Hohe Zyklenfestigkeit, thermisch robust | Niedrigerer Energieinhalt pro Vol.; ideal für stationär |

| NMC/NCA | Höhere Energiedichte | Strengere Sicherheits- & Temperaturführung, Balancing wichtiger |

3) Second-Life-Anwendungsfelder – von Haushalt bis Netz

3.1 Heimspeicher und Quartierslösungen

- PV-Eigenverbrauchsoptimierung: Tagsüber gespeicherte Solarenergie steht abends zur Verfügung.

- Notstrom/Backup: Inselbetrieb bei Netzausfall mit Wechselrichtern (EPS/Backup-Port).

- Community-Strom in Mehrfamilienhäusern und Gewerbeparks über lokale Energiegemeinschaften.

3.2 Gewerbe & Industrie

- Peak Shaving: Reduktion von Leistungsspitzen und Netzentgelten.

- Lastverschiebung (Time-of-Use): Laden bei Niedrigtarif, Entladen bei Hochtarif.

- USV/UPS-Systeme: Datenzentren, Kliniken, Produktion – Ersatz für Blei-USV.

- Baustellen & Events: Dieselhybride oder vollelektrische Container mit Second-Life-Speicher.

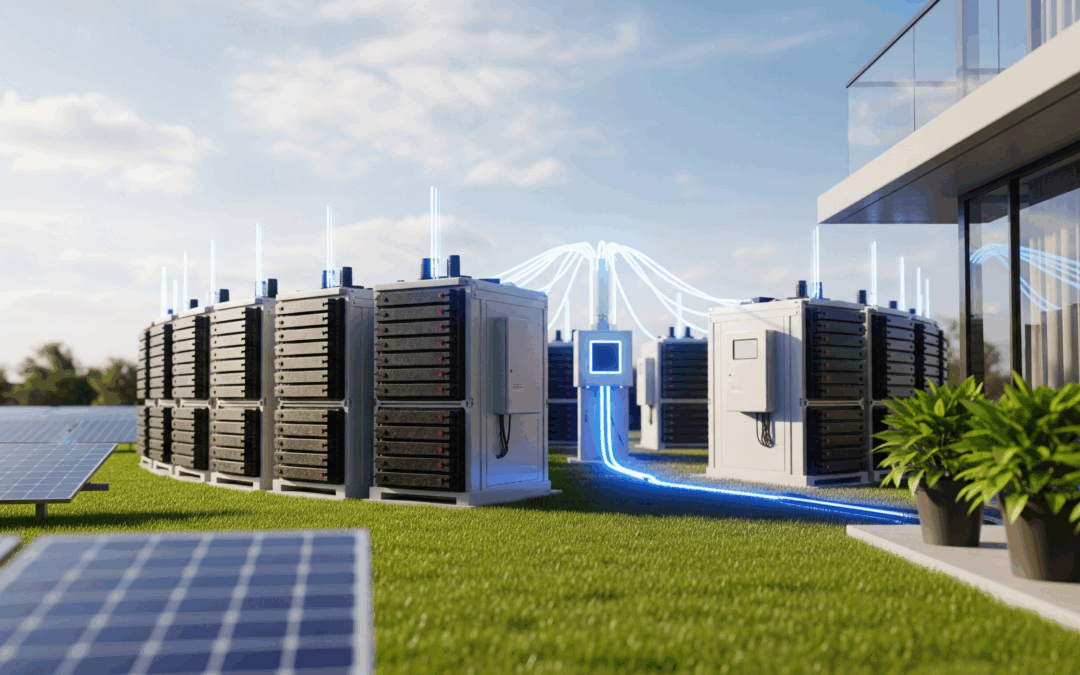

3.3 Energie- und Mobilitätsinfrastruktur

- EV-Ladepuffer: Stationäre Speicher am Standort ermöglichen „Pseudo-Schnellladen“ bei schwachen Netzen.

- Netzdienliche Dienste: Primär-/Sekundärregelleistung, Spannungshaltung, Schwarzstart-Support.

- Telecom-Towers & Microgrids: Zuverlässige, klimafreundliche Backup-Energie in abgelegenen Regionen.

3.4 Logistik & Leichtmobilität

- Flurförderzeuge/AGVs/AMRs: Austausch alter Bleibatterien durch modulare Second-Life-Li-Ion-Packs.

- Maritime & Hafenlogistik: Hybridbetrieb von Hafenfahrzeugen, Landstrom-Puffer.

4) Technische Schlüsselthemen – von Diagnose bis Integration

4.1 State of Health (SOH) & Screening

Bevor ein Akku ins Second-Life wechselt, erfolgt ein mehrstufiges „Health-Check“:

- Datenauslese aus dem EV-BMS (Zyklen, Temperaturhistorie, DC-Schnellladeanteil).

- Schnelltests (z. B. Impedanz-/ESR-Messung, OCV-Ruhekurven) zur Vorauswahl.

- Detailtests einzelner Module/Zellen: Kapazität, Innenwiderstand, Leckströme, Self-Discharge.

4.2 Re-Konfiguration & BMS-Retrofit

- Grading & Matching: Zellen/Module werden nach Kapazität/Impedanz sortiert, um homogene Strings zu bilden.

- Pack-Design: Neue Verschaltung (z. B. niedrigere Spannung für Heimspeicher), verbesserte Kühlung.

- Neues BMS: Sicherheitsfunktionen (OV/UV/OT/SC), Zell-Balancing, SoC/SOH-Schätzung für stationären Betrieb.

- Kommunikation: CAN/Modbus/SunSpec-Profile Richtung Wechselrichter, Energiemanagementsystem (EMS).

4.3 Sicherheit

- Mechanische Stabilität, Crash-Schäden ausschließen, Isolationsmessung.

- Brandschutzdesign: Trennwände, nicht brennbare Materialien, Gasungsführung, Brandmelde-/Löschkonzepte.

- Sichere Betriebsfenster (Temperatur/Spannung/Ströme), Sanftladung, „Storage Mode“ bei längerem Stillstand.

4.4 Normen & Zertifizierung (Auszug)

- IEC 62619 (Sicherheit industrieller Li-Ionen-Zellen/-Batterien), IEC 62133 (tragbare Geräte), UL 1973 (stationäre Anwendungen), UL 9540/9540A (Speichersysteme/Brandprüfungen).

- EU-Batterieverordnung (2023/1542): Lebenszyklus-Tracking, CO₂-Fußabdruck, digitales Batteriepass-Konzept; Second-Life wird ausdrücklich adressiert.

5) Wirtschaftlichkeit – Was rechnet sich wirklich?

Second-Life-Speicher häufig 20–40 % günstiger €/kWh als neue Zellen (abhängig von Screening- und Umbaukosten).

Wesentliche Posten: Ersatzmodule, Versicherung, Monitoring, Standortkosten.

Peak-Shaving, Arbitrage, Netzdienste, Netzentgeltreduktion, Eigenverbrauchsbonus.

Typisch weitere 5–10 Jahre bei konservativen C-Raten und moderater Temperaturführung.

Business-Modelle: Direktverkauf kompletter Systeme, „Storage-as-a-Service“, PPA-ähnliche Modelle, Contracting/ESCO, oder Leasing mit Rücknahmegarantie. Für Fahrzeughersteller lohnen Closed-Loop-Programme: Rücknahme der Packs, Second-Life-Einsatz, spätes Recycling – Rohstoffe bleiben im Kreislauf.

6) Nachhaltigkeit & Ökobilanz

Die Klimawirkung einer Batterie verteilt sich über ihre gesamte Lebensdauer. Jedes zusätzliche Nutzungsjahr im Second-Life erhöht die „genutzte kWh pro produziertem kg CO₂e“. Zudem sinkt die Umweltlast, wenn Second-Life-Speicher Dieselaggregate ersetzt (Baustellen, Events) oder netzseitig Spitzen mit sauberem Strom puffern. Wichtig: Transparenz über Herkunft, SOH und End-of-Life-Pfad (Recyclingvertrag) schafft Vertrauen und verbessert die ESG-Berichterstattung.

7) Praxisbeispiele – was heute schon funktioniert

- Autohaus/Depot-Puffer: Second-Life-Container (250–1.000 kWh) glätten Schnellladevorgänge.

- Wohnquartiere: 100–500 kWh-Speicher koppeln PV, Wärmepumpen und Mieterstrommodelle.

- Rechenzentren: Ersatz von Blei-USV; besserer Wirkungsgrad und Telemetrie.

- Telekom-Standorte: Dieselhybride mit Second-Life-Bänken sparen Kraftstoff und Wartung.

8) Risiken & wie man sie beherrscht

| Risiko | Auswirkung | Gegenmaßnahme |

|---|---|---|

| Inhomogene Zellalterung | Kapazitätsdrift, Hot-Spots | Strenges Grading, aktives Balancing, modulare Austauschbarkeit |

| Datenlücken zur Historie | Unklare Restlebensdauer | Standardisierte Health-Checks, konservative Set-Points |

| Sicherheitsereignisse | Anlagenausfall, Schaden | Brandabschnitte, Sensorik (Gas/Temp), UL/IEC-Compliance |

| Regulatorische Unsicherheit | Genehmigungsrisiken | Frühzeitige Abstimmung mit Behörden, Nachweis Normenkonformität |

| Restwert/Recycling | Kosten am Lebensende | Rücknahme-/Recyclingverträge, Batteriepass mit Materialdaten |

9) Roadmap zur Umsetzung – Schritt für Schritt

- Use-Case definieren: Peak-Shaving? PV-Kopplung? Ladepuffer? Ziel-KPIs festlegen (kW, kWh, Zyklen/Jahr, ROI).

- Supply sichern: Rahmenvertrag mit OEM/Flottenbetreiber für Packs/Module, transparente SOH-Daten.

- Technisches Konzept: Dimensionierung, Wechselrichtertopologie (AC/DC-Kopplung), Brandschutz, Container/Schrank.

- Test & Zertifizierung: Zell-/Modultests, BMS-Kalibrierung, CE/UL/IEC-Nachweise, Netzanschluss.

- Pilotbetrieb (6–12 Monate): Monitoring von Degradation, Wirkungsgrad, Temperaturprofilen; Lessons Learned.

- Skalierung: Standardisierte Module, digitale Zwillinge für Predictive Maintenance, O&M-Prozesse.

- End-of-Life planen: Recyclingpfad, Rückbau-Logistik, Dokumentation im Batteriepass.

10) Daten, Software & KI – der stille Enabler

Digitale Tools steigern den Wert von Second-Life-Systemen erheblich:

- Prognostik/SoH-Forecasting: Machine-Learning-Modelle sagen Restlebensdauer unter realen Lastprofilen voraus.

- Fleet-Management: Telemetrie (Zellspannung, Temperatur, Zyklen) für jedes Modul; automatische Alarme.

- Optimierer: EMS entscheidet zwischen PV-Nutzung, Arbitrage und Netzdiensten – maximaler Ertrag bei minimaler Degradation.

11) Häufige Fragen (FAQ)

Wie viel Kapazität braucht ein typischer Gewerbespeicher?

Für Peak-Shaving kleiner Betriebe sind 100–300 kWh üblich; Ladepuffer an Schnellladern beginnen oft bei 200–500 kWh.

Wann lohnt Second-Life gegenüber Neubatterien?

Wenn die €/kWh inkl. Screening & Umbau signifikant unter Neuware liegen und die gewünschte Zyklenzahl erreichbar ist (z. B. ≤ 0,5C-Betrieb, 200–400 Zyklen/Jahr).

Ist Second-Life „unsicherer“?

Nicht bei korrekter Prüfung, BMS-Überwachung und normgerechtem Aufbau. Sicherheit ist Design- und Prozessfrage.

Fazit: Vom „Abfall“ zum Wettbewerbsfaktor

Second-Life-Nutzung von EV-Batterien verbindet Ökonomie, Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Wer heute Pilotprojekte startet, sichert sich Rohstoff- und Kostenvorteile, lernt schnell und baut IP im Umgang mit Diagnostik, BMS-Retrofit und Betriebsführung auf. Der Weg führt nicht am Recycling vorbei – aber später und smarter: Erst nutzen, dann recyceln. So wird die Batterie wirklich Teil einer zirkulären Energieökonomie.

Dr. Jens Bölscher ist studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Er promovierte im Jahr 2000 zum Thema Electronic Commerce in der Versicherungswirtschaft und hat zahlreiche Bücher und Fachbeiträge veröffentlicht. Er war langjährig in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt 14 Jahre als Geschäftsführer. Seine besonderen Interessen sind Innovationen im IT Bereich.